AIが顧客サービスなどの業務や意思決定のプロセスを根本的に変えつつあるが、多くの組織が概念実証(POC)から本格運用への移行に苦戦している。アジア太平洋地域でのPOCから本番への成功比率はわずか62%——この現状を打破するカギは何か。

「ガバナンスがあり信頼できるデータが必要」というのは、IDCのリサーチ・PD・AI部門長であるDeepika Giri氏だ。8月、シンガポールでClouderaが開催した「EVOLVE 2025 Singapore」で、Giri氏がアジア地域におけるAIの現状や課題を分析について話した。

生成AI導入における現状と課題

2022年末の「ChatGPT」公開以来、企業や組織は生成AIの導入に向けて進んでいる。だが、多くは概念実証(POC)段階から本格運用への移行に苦労している、とGiri氏はいう。POCから本番への成功比率は62%(アジア太平洋地域)だ。

生成AIが本格運用に進まない主な理由として、Giri氏は以下を挙げた。

- 実装が不適切

- ビジネス目標と技術実装が連携されていない

- 予想以上のコスト

- インフラの制限

- データセットが低品質

- 必要なスキル/ツールのある開発者がいない

多くの組織にとって、この状況に変化が訪れるのが2025年ーー今年、とGiri氏は見ている。どういうことか。これまでの予測型のAIイニシアティブと比較すると、生成AIは「個々のユースケースでは一定の成果を得られても、拡張が難しい」とGiri氏。組織の多くが、すぐに効果を実感できる生産性向上のためのAI活用に注力しているが、ここから拡張していくためにはデータとAIインフラへの投資が必要だ。「データとAIインフラに戦略的に投資しなければAIで成果を上げられないという認識が広まりつつある」というのだ。

そのようなことから、IDCでは2025年〜2026年を実験から組織全体での活用に向かう「AIピボット」として、重要な年と位置付ける。

AIピボット期に必要なAI対応テックスタックの準備を

AIピボットを成功させるために、1)AI主導のビジネス戦略、2)統合的なAIプラットフォーム、3)AIに向けた準備の整ったデータ基盤、の3つが必要とGiri氏は説明する。

「ビジョン」「人材」「技術」の3つの領域で成熟度を評価すると、アジア地域の成熟度は3領域ともに47%〜60%。AIを組織として形式化し一貫して実行・管理できている組織は5%に満たないという。最適化された状態にある企業はほぼ皆無となった。多くの組織でAIに向けた準備は初期段階にあると言えそうだ。

このような背景から、IDCがAIピボット期間と位置付ける2025年〜2026年、組織は「AI対応のテックスタックの準備」を最重要課題とすべき、とGiri氏は助言する。AI対応のテックスタックとは具体的に、「インフラ」「データ」「開発」「自動化」「アプリケーション」と5つのレイヤーで構成されるスタックだが、例えば「データ」はリアルタイムでデータの処理や応答ができるイベント駆動型のデータ基盤が必要であるなど、整備するのは簡単ではない。IDCでは、このAI対応テックスタックは、「2025年のIT支出の最大の推進要因の1つ」になると予想している。

AI対応のテックスタックを整えるにあたって、中核となる取り組みが「統合AIプラットフォーム」だ。AIプラットフォームとは、データを大規模かつ効率的に処理・管理するのに不可欠な基盤を提供するもので、AI対応のデータ基盤はこれを使うことで、高精度で実行可能な洞察を得ることが可能となる。これらを整備することで、「組織はAIを効果的に展開し、イノベーションを迅速に拡張できるシナジー効果のあるサイクルが得られる」とGiri氏は説明した。

IDCでは、AIおよび生成AIプロジェクトが失敗に終わる理由について、データ、ガバナンス/倫理/プライバシー/セキュリティ、ビジネス関連の問題、インフラ、技術、スキル、コストなどの要因があると分析している。中でもデータはASEANでは失敗の理由としてトップに挙がっており、さらに「データのバイアスや信頼性」「データエンジニアリングが複雑」「データセットが最新ではない」「データにアクセスできない」「トレーニングデータが低品質」などに細分化されるという。

「POCから運用段階に以降するにあたって、統合AIプラットフォームとデータ、この2つにフォーカスする必要がある。これにより、AIを効果的に拡張できるだろう」(Giri氏)。IDCでは、2025年に組織の50%がデータを使用するための準備を整えると予想している。

プライベートAIを支えるハイブリッドデータアーキテクチャ

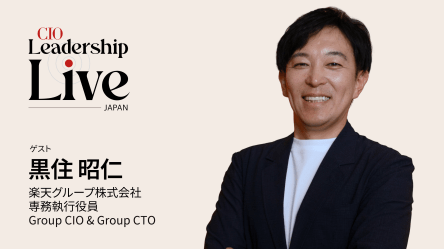

Giri氏はプライベートAIとハイブリッドデータアーキテクチャについても見解を紹介した。

プライベートAIとは組織が自分たちのデータを用いてLLMなどを構築・運用するものだ。ハイブリッドデータアーキテクチャは、オンプレミス、クラウド、エッジなどさまざまなところにあるデータにアクセスし、活用するためのアーキテクチャとなる。

データの約40%がオンプレにあると言われるが、Giri氏によると「アジアではその比率はさらに高まる」とのこと。そのためプライベートAIとハイブリッドデータアーキテクチャは多くの企業にとって重要なトピックとなる。

「プライベートAIでは、組織がモデルをコントロールでき、セキュリティも強化できる。特に規制の厳しい業界には重要な要素だ」とGiri氏。「企業は汎用のモデルよりも業界特化型のモデルを求めている、効果的にAIを展開し価値を実現するためには、データプライバシーや運用が鍵を握る」と付け加える。

ハイブリッドデータアーキテクチャは「オンプレのレガシーシステムとクラウドネイティブのサービスを橋渡し、高度なAIと分析には理想的な環境」とGiri氏、「一度構築すればどこでも展開できるパラダイムをサポートし、拡張性があり安全かつインテリジェントなAI駆動エコシステムを実現する。これにより、AIの潜在能力を最大限に活用し、クラウド、コア、エッジなど分散するシステム全体でシームレスな体験を提供することができる」と説明した。適切に設計することで、ベンダーロックインの回避、コスト性能の最適化などの効果も得られるという。

ハイブリッドデータアーキテクチャ

CIO.com

エージェンティックAIの時代へ

生成AIの次のステップとも言われるエージェンティックAIは、「ビジネスがAI駆動になるための次のステップ」とGiri氏は位置付ける。

「アジアのトップ1000組織の60%が、2025年末までに個別のコ・パイロット技術にフォーカスする代わりに、特定のビジネスファンクションのために構成したAIエージェントを使用する」という予想も披露した。だが現時点でその目的は、最終形であるAI駆動ビジネスというよりも、従業員の生産性向上にあるようだ。アジアでは、シンガポール、韓国、日本でエージェンティックAIの導入が高く、これはAI成熟度と密接な関係があるという。

エージェンティックAIの活用を支えるためにも、先述のイベント駆動システムのシフト、データアーキテクチャ、プラットフォームは重要だという。

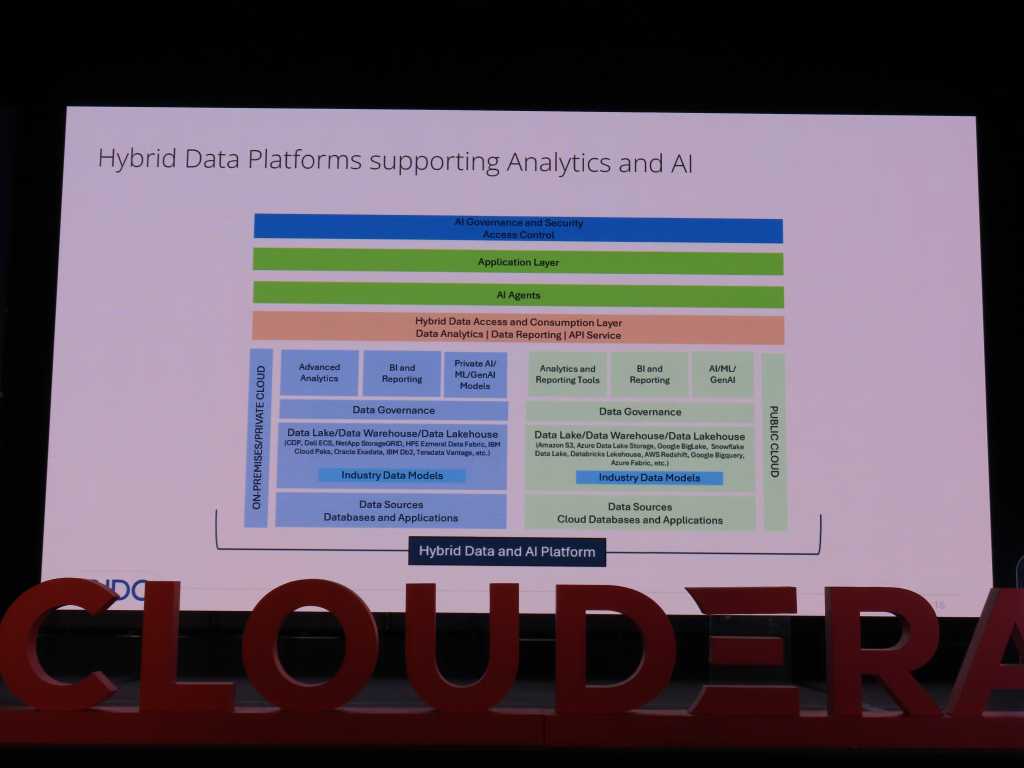

CIO.com

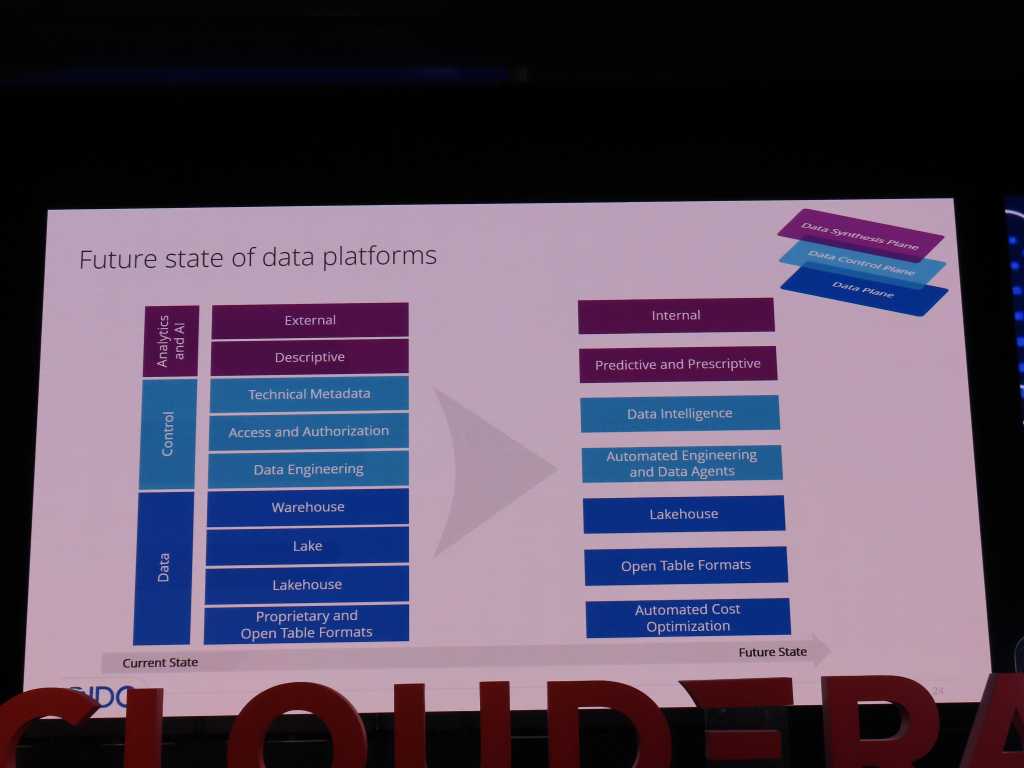

Giri氏は将来のデータプラットフォームについても説明した。IDCではデータプラットフォームとして「データプレーン」「データコントロールプレーン」「アナリティクスとAI(データ合成プレーン)」と3層で定義しているが、それぞれのプレーンで技術が融合に向かっているという。例えばデータプレーンではこれまで、「データウェアハウス」「データレイク」「データレイクハウス」「プロプライエタリデータとOpenTable型」に細分化されていたが、将来はデータウェアハウスとデータレイクの利点を組み合わせた「データレイクハウス」とオープンなフォーマットである「OpenTable型」に集約されていく、とみる。

CIO.com

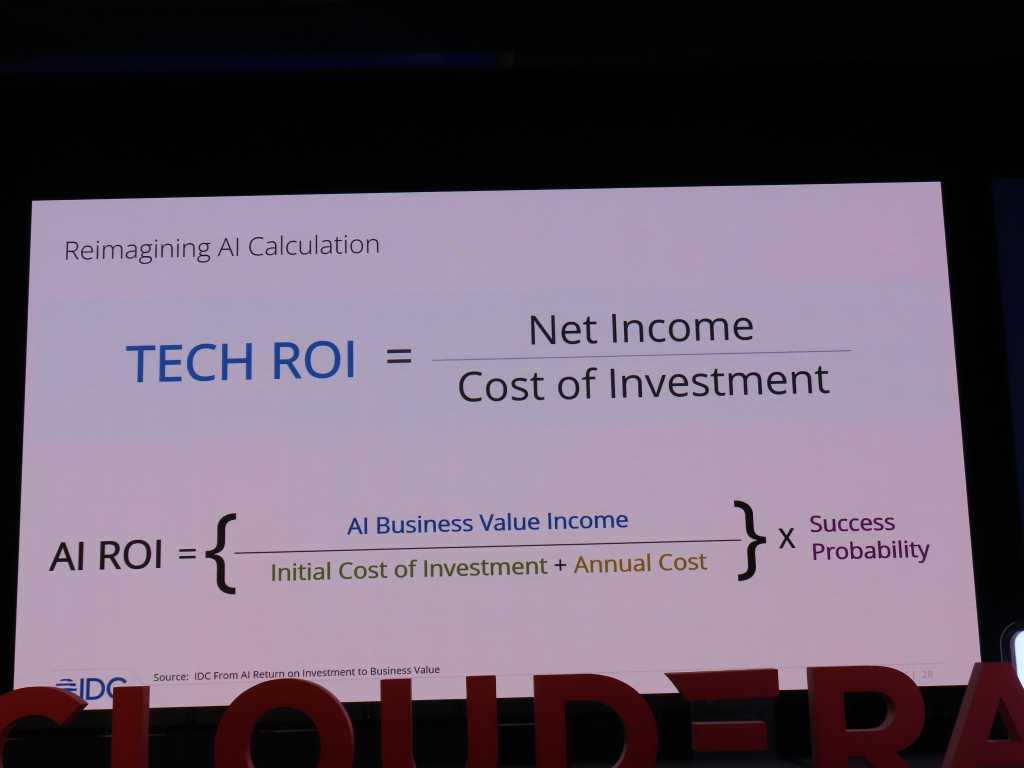

最後に、AIのROI(投資利益率)の計算について考えを説明した。

AIプロジェクトのコストとして、モデル、データ、処理(コンピュート)、インフラ、ソフトウェア、カスタマイズ、コンサルなどが想起されるが、ガバナンスと法務、統合、モデルのトレーニングとチューニング、テストとモニタリング、インフラとデータ、チェンジマネジメントと継続的なトレーニングなども加わる、とGiri氏。

ROIを算出するにあたって、「従来はコストに対して直接的な財務利益にフォーカスしてROIを算出していたが、AIは「定量化が難しいものの長期的な成功に不可欠な間接的利益を生み出す」という特徴がある。そのため、「AIのROIモデルは直接的なコストと間接的なコストの両方を組み込む必要がある」という。そこで、上記のコストに加えて、開発、メンテナンス、チェンジマネジメントなどの継続的なコストも要因に入る。これらを分母とし、分子にはAIがもたらすビジネ上の価値による利益を置く。さらに重要なのは、「成功の確率」を係数として掛け合わせる点だ。成功の確率はPOC段階で対応し、プロジェクトのリスクはどのようなものかを見る。このAIのROI”公式”を用いることで、「AI独特のリスクプロファイルに対応しつつ、価値認識の範囲を広げ、より正確で意味のある投資決定が可能になる」とGiri氏。

CIO.com

最後にGiri氏は、効果的かつ責任あるAIを展開するためのモダンデータ戦略として、以下のポイントを挙げた。

- エージェンティックAIの成功のためには、イベント駆動アーキテクチャを採用し、データ資産を体系的に発見・カタログ化し、品質と信頼性のためにデータの可観測性(オブザバビリティ)の整備が不可欠

- データ環境のモダナイズにより、ビジネス価値にマッチするドメイン固有のデータ製品、マルチモーダルのデータ型を取り入れる

- 組織内・外を含む包括的なガバナンスの統一